I GIOCHI ED I PASSATEMPI

Oggi si tende a considerare il gioco come qualcosa di inutile, di improduttivo. In realtà il gioco ha una grande portata formativa: attraverso l’azione il bambino sperimenta e attraverso la ripetizione apprende.

Per capire come e di che cosa son fatte le cose, in che modo il corpo reagisce alle cose, quali sono le loro caratteristiche fisiche, i bambini devono sperimentare e soprattutto ripetere le azioni più e più volte. E’ attraverso il gioco che il bambino conosce il mondo circostante, ne fa esperienza. Un adulto sa immediatamente se una sedia è abbastanza robusta da potercisi sedere, o quanta forza impiegare per sbattere un tappeto, questo a causa delle ripetute prove fatte quando non sapeva ancora definire a parole queste esperienze.

Il gioco non è solo piacevole, ma anche utile. E’ necessario non solo perché permette di fare esperienza e di sviluppare la creatività, la fantasia, ma anche perché favorisce la socialità: giocando s’imparano le regole del vivere comune. Per gli adulti il gioco ha una funzione compensativa, di svago dopo le fatiche del lavoro, per i ragazzi invece è un modo per realizzare pienamente se stessi, conoscersi e conoscere l’ambiente circostante.

“DIVERTIRSE E ZUGARE”

Oggi i bambini giocano poco, un po’ condizionati dalla nostra mentalità consumistica per cui fin da piccoli li spingiamo a svolgere attività utili per la loro formazione futura (danza, nuoto, calcio, apprendimento di una lingua straniera…), un po’ dalla mancanza di spazi aperti sicuri, un po’ dalla loro passività per cui preferiscono piazzarsi davanti al computer o al televisore.

È utile rivedere i giochi tradizionali, così importanti dal punto di vista formativo, per non dimenticarli.

I giochi dei bambini erano un po’ diversi da quelli delle bambine. Erano giochi di movimento come le corse a perdifiato, le scarivòltole (capriole) sul fieno o la paglia, salta musa (gioco a due squadre in cui un gruppo sta sotto e l’altro doveva saltare sulla schiena: vinceva chi resisteva di più e non cadeva), o il gioco della bisa (biscia) in cui i giocatori si afferravano per mano e il capofila correndo velocemente a zig-zag cercava di rompere la fila, i due tra cui avveniva la frattura uscivano dal gioco e la catena si riformava, finché restavano solo i più forti. Altri giochi utilizzavano oggetti facilmente rinvenibili e che la fantasia caricava di valore e di prestigio. Tra questi c’era il gioco a squadre della scaja (scheggia). Ogni ragazzo conficcava nel terreno di gioco una propria scheggia, da una distanza prefissata cercava poi, lanciando un’altra scaja, di abbattere quella dell’avversario. Se ci riusciva il suo proprietario era “morto” e non poteva più giocare, a meno che un compagno non riuscisse a colpire la scheggia caduta facendo ritornare in vita l’amico. Vinceva la squadra che riusciva ad abbattere tutte le scaje degli avversari. Un altro gioco era quello della guerra (zugare a guera). Si usavano pezzi di legno portati a tracolla per mezzo di uno spago a mo di fucile, o pezzi di ramo a mo’ di rivoltella. Quando ci s’imbatteva nel nemico si gridava “Bum” e immediatamente dopo “Morto” o “Ciapà” (preso). I feriti venivano portati in salvo utilizzando il gioco della careghéta (sedia). Due portatori formavano un piccolo sedile con le mani imbracciando con una mano il proprio polso e con l’altra il polso del compagno. Il ferito si sedeva e veniva portato via dai compagni che spesso si divertivano a sciogliere le mani per farlo cadere quando meno se lo aspettava.

I ragazzi avevano sempre dei sassi in tasca e facevano a gara a chi li scagliava più lontano o più in alto. Un esercizio di abilità consisteva nel lanciare i sassi piatti sulla superficie del laghetto cercando di farli saltare più volte sul pelo dell’acqua prima che s’inabissassero. Le canne del granoturco venivano utilizzate per farne cavallucci e con i torsoli si ricavavano pipe, mentre con i rocchetti di legno che le mamme non usavano più si fabbricavano carri armati. I ragazzi più grandi, poi, utilizzavano le doghe delle tinozze per costruire degli sci rudimentali con cui scendevano dal Monte dei Martiri dopo una bella nevicata.

I giochi delle bambine erano più tranquilli, di imitazione, di abilità manuale, di attenzione come il gioco del parché, parcosa, parcome. La bambina che conduceva il gioco faceva delle domande a cui le compagne interpellate dovevano rispondere senza mai usare la parola parché. Chi sbagliava pagava pegno.

Il gioco dello scalon o campana era praticato soprattutto nei lunghi pomeriggi d’estate. Si disegnava con il gesso un rettangolo suddiviso in sette casèle, come i giorni della settimana. Sembra sia un gioco che risale agli antichi Babilonesi e che la scàja, che si gettava in un riquadro e poi veniva spinta a piede zoppo di casella in casella, simboleggi il sole. Era un gioco lungo che richiedeva molta pazienza ed abilità e che raramente si concludeva.

Un gioco semplice, invece, era quello delle bèle statuéte. La bambina che sta sòto era girata verso il muro con la faccia appoggiata al braccio e recitava una filastrocca mentre le altre bambine si staccavano dalla linea di partenza, distante parecchi metri dal muro, cercando di raggiungerlo. Quando, però, la bambina si girava tutte dovevano essere immobili, in caso contrario si veniva rimandati indietro. Vinceva e quindi “stava sotto” chi per prima toccava il muro.

Una variante era il gioco reginéta bèla: chi conduceva il gioco stabiliva anche la vincitrice perché a turno ogni bambina chiedeva alla reginéta: “Quanti pasi me deto par arivare al to castelo?” La reginetta rispondeva come voleva. La particolarità del gioco consisteva nel fatto che si trattava di passi di animale e quindi potevano essere più o meno lunghi.

Un gioco molto amato dalle bambine era il salto della corda sia da sole sia in compagnia. Quando si giocava in compagnia, in genere, avveniva un dialogo tra le partecipanti. Le due compagne che a turno giravano la corda chiamavano per nome quella che aspettava in fila il suo turno. Allora la bambina chiamata saltando la corda chiedeva: “Comandi?” “Café” “Da quanto?” “Da tre (o cinque…ecc.) “Vado, vegno e torno sùito” rispondeva uscendo da sinistra. Faceva poi il giro e rientrava nel gioco eseguendo il numero di salti richiesti. Il gioco poteva diventare sempre più difficile fino a saltare con un piede o a fare un salto sì e uno no. In questo caso la corda girava sopra la testa della ragazzina che accovacciata ripeteva “uno, due, tre, braghe, giacheta, gilè“.

Le bambine giocavano anche con la bambola di pezza fatta in casa e con la bala (palla): bala a muro e bala a rimbalso; giochi accompagnati da lunghe filastrocche. Le bambole erano imbottite di segatura o spelaja (scarto della seta): i capelli si ricavavano dai mostàci delle pannocchie, gli occhi, il naso e la bocca si disegnavano o si ricamavano.

C’erano poi anche giochi praticati insieme dai bambini e dalle bambine: seduti in cerchio si doveva indovinare dove si trovava un oggetto, come il gioco dell’anello o di scundi fasoléto. Il bambino all’esterno del cerchio camminava recitando una filastrocca e facendo finta ogni tanto di chinarsi per appoggiare il fazzoletto. Chi non si accorgeva del fazzoletto riceveva una pacca sulla schiena, chi si accorgeva tempestivamente senza guardare, cercando con le mani, ricominciava il gioco. Molto amati erano i girotondi. A volte si mimavano le azioni suggerite dalla filastrocca come in questa: Giro-girotondo, quanto è bello il mondo, fa’ un salto, fanne un altro, fa’ la riverenza, fa’ la penitenza, guarda in su, guarda in giù, da’ un bacio a chi vuoi tu. Un altro gioco di abilità e velocità, tuttora giocato, era il ciupascòndare (nascondino).

C’erano poi i giochi delle sagre, fatti dai ragazzi più grandi, come la corsa con i sacchi, quella con la patata in tel guciàro (cucchiaio) o il gioco dei pignati: si appendevano alcune pentole di coccio ad una fune tesa a qualche metro da terra. Le pentole contenevano farina bianca o gialla, cenere, acqua, noci, dolciumi e a volte anche un galletto vivo; il concorrente bendato doveva cercare di romperle con un bastone.

Il divertimento consisteva nel dare indicazioni sbagliate e nel vedere la sorpresa di chi si sentiva investito dal contenuto delle varie pignate. Ma il gioco per eccellenza delle sagre era la cuccagna, un palo molto alto e spalmato abbondantemente di grasso, piantato in mezzo alla piazza. In cima c’era un cerchio, con appesi dei salami o dei polli, che si poteva alzare o abbassare con una fune. L’impresa non era facile e richiedeva molta forza e abilità, e le risate erano assicurate.

In occasione delle sagre, ma anche ogni domenica all’uscita dalla messa, si trovava sul sagrato della chiesa il sagraro, che vendeva la sagra: spumiglie, carrube, amarene, paste, liquirizia dentro un gran cesto. Il sagraro aveva anche le bale da tombola: si scommetteva sul pari e dispari, poi si estraeva la bala e, se s’indovinava, si raddoppiava la quantità di sagra, altrimenti si perdeva tutto.

I giochi degli adulti erano tranquilli e si svolgevano in compagnia degli amici all‘ostarìa, nei pomeriggi domenicali. Si trattava della partita a carte o con le bocce. Chi perdeva doveva pagare un bicchiere di vino agli altri. Capitava spesso che gli uomini erano così presi dal gioco che non si accorgevano del suono delle campane, non si recavano alla funzione e restavano a giocare fino alle ondase o medanòte e, quando finalmente andavano a casa, erano un po’ alticci. A volte addirittura le sfide si protraevano da una domenica all’altra. A Brendola c’erano parecchie osterie. La più famosa (qualcuno veniva addirittura da Vicenza), situata dove successivamente fu posta la caserma dei carabinieri, era l‘ostarìa da Regina, poi l‘ostarìa da Balbo, quella da Zimello, dove ora c’è il ristorante Montecavallo. C’era poi un’osteria al Lavo, al barbacan (muro del Castello), la pesata ora casa Gregori, l’ostarìa Revese in Valle e l’ostaria Fortuna all’incrocio tra la statale per Lonigo e via Madonna dei Prati. A Vo’ c’erano: l’ostarìa da Ilario, la più importante perché c’era anche il gioco delle bocce, l’ostarìa da Bedin e quella dai Lovato. In-fine, a San Vito, c’era l’osteria delle Cavecchie. Altri giochi che si facevano durante le sere d’inverno, in cucina o nella stalla, erano la tombola, la dama, la trea e il gioco dell’oca. La tombola si giocava anche in piazza il giorno di San Michele.

I giochi degli adulti erano tranquilli e si svolgevano in compagnia degli amici all‘ostarìa, nei pomeriggi domenicali. Si trattava della partita a carte o con le bocce. Chi perdeva doveva pagare un bicchiere di vino agli altri. Capitava spesso che gli uomini erano così presi dal gioco che non si accorgevano del suono delle campane, non si recavano alla funzione e restavano a giocare fino alle ondase o medanòte e, quando finalmente andavano a casa, erano un po’ alticci. A volte addirittura le sfide si protraevano da una domenica all’altra. A Brendola c’erano parecchie osterie. La più famosa (qualcuno veniva addirittura da Vicenza), situata dove successivamente fu posta la caserma dei carabinieri, era l‘ostarìa da Regina, poi l‘ostarìa da Balbo, quella da Zimello, dove ora c’è il ristorante Montecavallo. C’era poi un’osteria al Lavo, al barbacan (muro del Castello), la pesata ora casa Gregori, l’ostarìa Revese in Valle e l’ostaria Fortuna all’incrocio tra la statale per Lonigo e via Madonna dei Prati. A Vo’ c’erano: l’ostarìa da Ilario, la più importante perché c’era anche il gioco delle bocce, l’ostarìa da Bedin e quella dai Lovato. In-fine, a San Vito, c’era l’osteria delle Cavecchie. Altri giochi che si facevano durante le sere d’inverno, in cucina o nella stalla, erano la tombola, la dama, la trea e il gioco dell’oca. La tombola si giocava anche in piazza il giorno di San Michele.

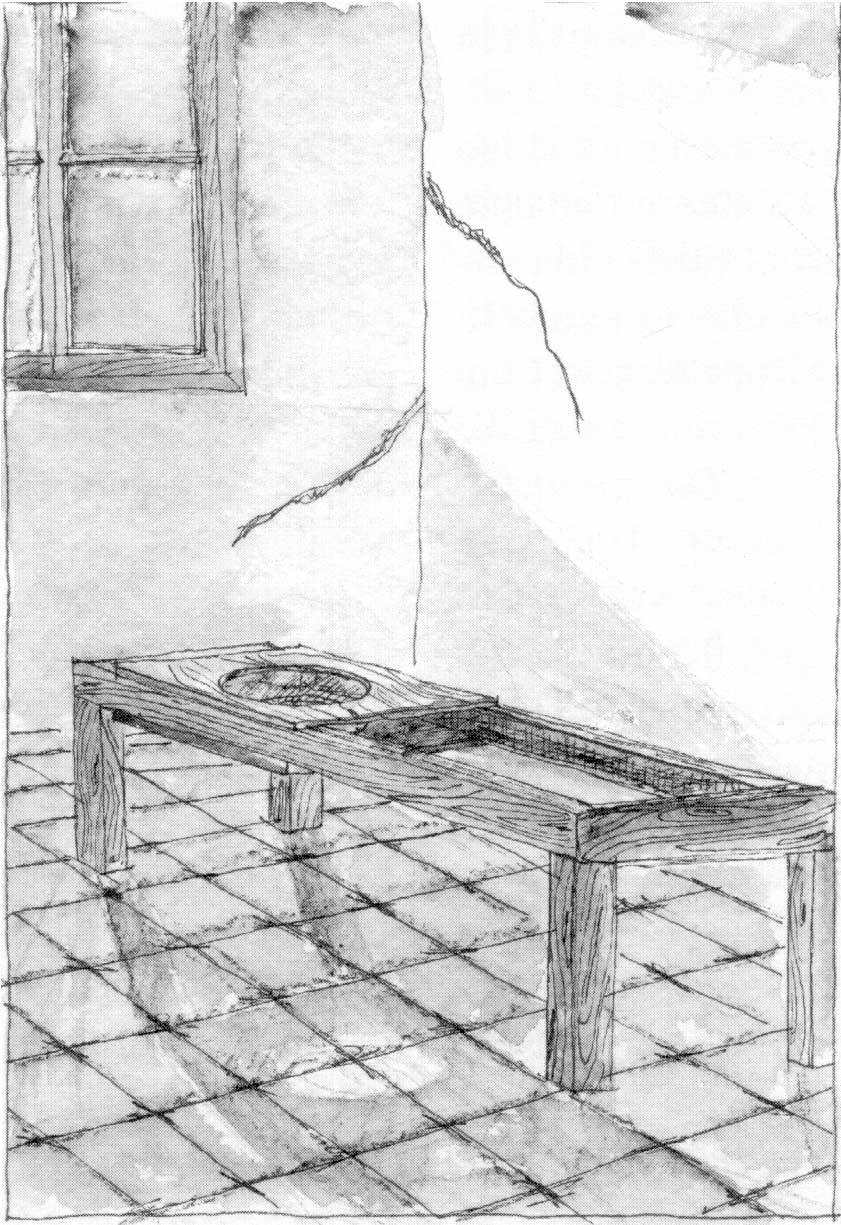

Nelle fredde sere invernali, la gente cenava presto, poco dopo il tramonto e poi si raccoglieva, per fare filò, nelle stalle. Queste erano l’unico ambiente dove non si pativa il freddo e rappresentavano oltre che un caldo rifugio, il più vivo centro d’aggregazione della civiltà agricola. Le prime ore del filò erano dedicate al lavoro: gli uomini riparavano gli attrezzi, impagliavano seggiole, scartosavano il granoturco, facevano le spasaore (scope) per la casa, fabbricavano zoccoli e sgalmare. Le donne lavoravano ai ferri, ricamavano, cucivano, filavano. I ragazzi aiutavano gli adulti o badavano ai loro compiti di scuola.

Più tardi, messi da parte i lavori, si facevano dei giochi: a carte, a dama, a trea, a tombola, al gioco dell’oca ma, soprattutto, nel filò si parlava; si parlava di tutto: di fatti vicini e lontani, presenti e passati. Ogni vicenda era commentata col buon senso e colla morale comune.

Alcuni raccontavano le proprie esperienze di naia e di guerra; alle storie vere e proprie si mescolavano quelle fantastiche dell’orco, di strie, di fantasmi, di anguane (streghe notturne) che tenevano col fiato sospeso grandi e piccoli. I più bravi a raccontare storie ottenevano il riconoscimento “ufficiale” di cantastorie e passavano di stalla in stalla a rallegrare l’atmosfera, ricevendo come compenso un fiasco di vino o graspia. Tra questi si acquistò una discreta fama Toni Belo (Antonio Brunello), nella zona di Vo’ e Canova.

Il filò era anche una delle rare occasioni d’incontro tra ragazzi e ragazze; per cui i giovanotti andavano a filò per trovare la morosa.

Il filò si animava ulteriormente durante il carnevale, quando venivano le maschere e nel periodo natalizio quando gruppi di ragazzi passavano a cantar la stèla e la domenica quando, a volte, arrivava il sonatore che con la sua musica suscitava canti e divertimento. Inoltre, come quasi tutti i paesi, anche Brendola possedeva, già alla fine dell’800, una sua banda, i cui strumenti erano stati acquistati dal conte Piovene. I suonatori si ritrovavano vicino alla canonica di San Michele, nelle aule di dottrina. Tra questi si distinguevano per abilità i Lacettini (che di mestiere facevano i calzolai). Il paese andava fiero della sua banda e ogni anno, nella ricorrenza di Sant’Anna, si radunava a Casavalle per ascoltarla. La banda era apprezzata e richiesta anche nei paesi vicini e questo era un motivo in più d’orgoglio per i Brendolani. Come il canto e la musica, un altro modo di evadere dalle abituali occupazioni era il teatro. Anche Brendola aveva il suo teatro amatoriale, situato nell’ex laboratorio di Giuseppe Cunico, diretto da Gino Zimello, che rappresentava commedie dialettali ed operette.